泉州放心石 把心放下 自有天地

近日,在知名微信公眾號“秦朔朋友圈”的推文中,泉州被稱為中國最有松弛感的十大城市之一。消息傳來,生活在這里或尋訪過這座城市的人們并不訝異——這座城市骨子里的那份從容,早被古人刻在了石頭上——把心放下,自有天地。

在泉州城里,藏著許多特別的“心”字石刻,它們如同穿越時空的密碼,將佛門禪理、海洋精神與山野哲思熔鑄成獨特的城市品格。從薄霧輕籠的開元寺到海浪拍岸的南天禪寺,再到云遮霧繞的紫帽山,一個個書寫各異的“心”,不僅承載著宋元以來多元文明交融的智慧,更成為當代人尋求心靈棲居的文化地標。

開元寺

禪意與煙火氣共生松弛底色

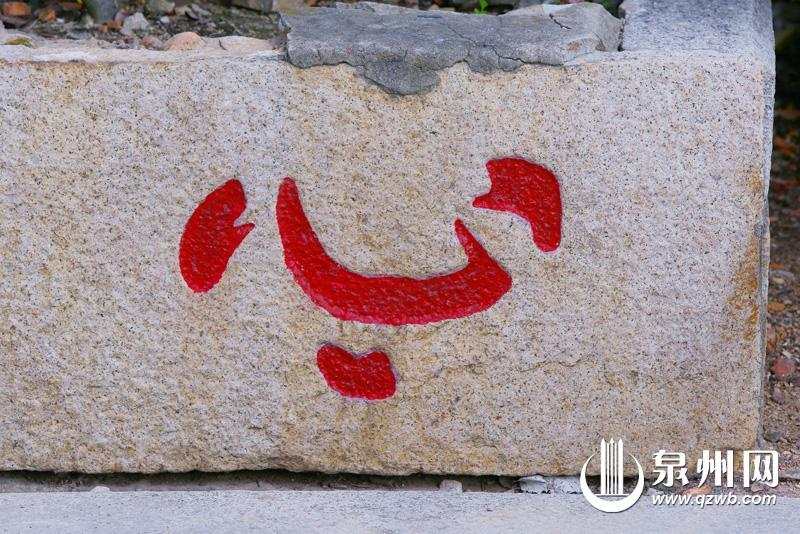

開元寺西塔下的一塊被民間喚作“放心石”的石刻

清晨的霧氣尚未散盡,開元寺西塔下的臺階旁已聚滿舉著手機的游客。一塊被民間喚作“放心石”的石刻,以其獨特的書法造型成為新晉網紅——中央陰刻的“心”字,中間一點懸垂下方,仿佛被千年光陰輕輕拂落。

“這方石刻堪稱無言的警世恒言、跨越時空的禪語。”泉州歷史文化中心理事、原泉州市文物保護管理所主任黃真真指著石碑解釋,古人或寄禪意于筆墨,或抒文心于方寸,光是“心”字便有萬般變化寫法,“這塊‘心’字石刻雖無明確落款記載創作者,但‘提起萬緣生,放下全無事’的禪意已躍然石上。”

“年輕時總想著‘心’要高高懸著才能上進,現在才知道真正的智慧是把心放下。”暮色浸染西塔飛檐,退休教師林阿伯正蹲在臺階前拓印“放心石”紋路。居住在附近的他,幾十年來已習慣了每天到開元寺走一走。退休后,他更是每天都要走到“放心石”前瞧上一瞧。他半開玩笑道,要在“放下一點”中參悟生活真諦。慕名而來尋訪“放心石”的游客也不在少數,有的還會玩起游戲——拾起一片菩提葉置于心上,謂之“多心”;老師則打趣著研學的孩子們:“可別學這‘心’字粗心大意,將那一點丟到外面去啦!”

“放心石”(黃真真供圖)

“石刻不會說話,卻讓每個時代的人都能聽見自己的回聲。”黃真真望著檐角驚起的鴿群感慨,“放心石”只管靜默不語,與歷經地震屹立數百年不倒的仁壽塔相映成趣,卻以獨特之美演繹著“不立文字,直指人心”的佛理,也讓禪寺的智慧以新的形式流傳。

南天寺

石上安居照見向海精神

距離泉州城區約三十公里,晉江東石鎮岱峰山南麓的南天寺自在殿前,跨越八百多年的文明印跡清晰可見。《泉州府志》、清代《重興南天寺碑》均記載,南宋嘉定九年(1216年),僧守凈(一庵凈師)經過岱峰山時,夜晚見山崖現出光芒,于是募捐在此依山開鑿佛菩薩圣像,并建造寺廟,因此南天寺也被稱為石佛寺。2013年,南天寺石佛造像和摩崖石刻(宋、明)被列為第七批全國重點文物保護單位。

明朝“心”字石刻

“結夏安居”刻入山石

自在殿石佛旁,明弘治六年(1493年)刻就的“心”字石刻。

步入自在殿,依山開鑿的西方三圣像猶帶唐風余韻,清威略將軍、晉江人吳英手書的“南天禪寺”匾額透出金戈之氣,石佛旁,明弘治六年(1493年)刻就的“心”字石刻,則以永恒姿態見證著向海而生的精神求索。

“這個‘心’字底下一點,既是安住當下的修心警示,也是佛門結夏安居的見證。”南天寺德旸師父輕指石壁上“放下全無事 提起萬般生”的偈語說道。偈語下還另有兩行題刻:“時大明弘治六年歲葵丑 安僧行百有余眾過一夏。”德旸師父介紹,兩行字除了明確記載了“心”字石刻的雕刻時間外,還講述了佛門“結夏安居”的故事。石刻將明朝期間,一百多名僧人不再托缽乞食,在南天寺結夏安居、閉門修行的故事,永遠鐫刻在岱峰山的石壁上。

三方共建圖書館

傳承“安住當下”生命智慧

如今,這刻在山石上的古老智慧,正通過政府、民間、圖書館共同打造的公共空間,煥發著蓬勃的生命力。站在南天寺山坡上眺望,一路之隔的公園內,一座紅磚古厝在綠樹掩映間與南天古剎遙相呼應——石佛山圖書館的匾額在晨光中泛著溫潤光澤。

推開圖書館大門,迎面便是復刻版的“心”字石刻和“放下全無事 提起萬般生”的偈語。館內,執卷者或托腮凝思,或伏案疾書,紙頁摩挲聲如春蠶食葉,在溫潤的原木書案上洇開層層墨韻。

石佛山圖書館里復刻版的“心”字石刻和“放下全無事 提起萬般生”的偈語

“石佛山圖書館場地由東石鎮政府提供,圖書由晉江市圖書館統一配置,并與全市其他分館實現了‘通借通還’,日常運營由南天寺負責管理。”石佛山圖書館執行副館長許著華介紹,圖書館從南天寺“泉南佛國”摩崖石刻和“心”字石刻提煉核心設計元素,選取巖石古寺中“石之樸拙”“禪之心境”“茶之簡素”等主題,圍繞“禪”“茶”“書”三者展開,以此構筑一個禪韻的閱讀空間。整體設計中最突出的亮點就是取材于南天寺的 “放心石”石刻——放下全無事,提起萬般生,并以此作為圖書館的主題造景。

日影西斜,讀者們越發專注——那些曾鐫刻在石頭上的生命智慧,此刻化作翻動的書頁聲、筆尖的沙沙響,在向海而生的土地上綿延生長,續寫著“安住當下”的智慧傳承。

紫帽山

百心問道見證文化自信

從泉州清源山向南望,海拔約517米的紫帽山在云霧中若隱若現。關于紫帽山,民間一直流傳著“百字心”的傳說。據說紫帽山上有許多石頭由修道者刻有“心”字,如果有人能在山上找到一百個“心”字,就能開悟成正果。

傳說當然只是傳說,但尋心問道依然成了不少游人爬紫帽山的樂趣。一個晴朗的上午,紫帽山金粟洞宗純法師也帶著記者踏上了“尋心”之路。

尋心之路現真趣

老者得遇70余方“心”字石

金粟洞大殿后的“心”字石刻

金粟洞大殿后,穿過放生池與青翠菜畦,兩塊不同形態的“心”字石刻悄然顯現:藏身于菜地旁的“心”字,底下一點偏居左下方;向前數步,略略抬頭,赫白相間的石頭上,另一個“心”字石刻,中間一點又沉在底部。這樣的石刻若無人指引,極易與山間草木融為一體。

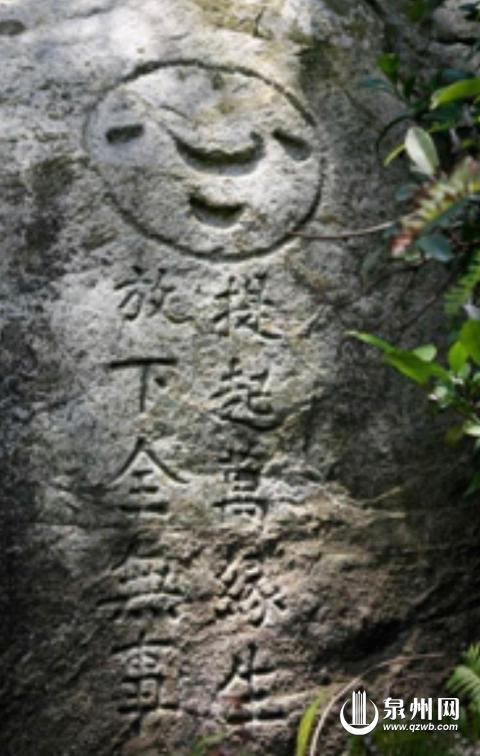

紫福寺大殿左后方,圓形“心”字宛如天書。

驅車輾轉至對山紫福寺,大殿左后方人跡罕至處,油桐花鋪就的幽徑盡頭,一塊被苔蘚半掩的巨石背后,圓形“心”字宛如天書。三點高懸似星辰,彎鉤如月映偈語:三點如星現,一鉤似月斜,披毛從此出,作佛也由他。

宗純法師輕拭石面,講述起20世紀的尋心往事。20世紀80年代,整座紫帽山雜草幾乎都被清理干凈了,他在路旁曾偶然發現了十幾個“心”字石刻。至20世紀90年代末,鯉城浮橋三四名六七旬老者,每日身上佩著砍柴刀,上山尋找“心”字石刻。每每走到疲憊不堪,到金粟洞歇腳討水時,便聊起尋“心”的收獲。一行人稱,最多覓得了70余處“心”字石刻,有的藏于水溝的石頭上,需旱季水流退去時方能得見;有的藏于石縫中,需低頭彎腰才能看到。

“這是聽他們口述的,可惜當時沒有留下聯系方式,好遺憾。”宗純法師說,又一次,一二十余歲年輕人,走至紫帽山龍潭一帶的水庫,見天氣炎熱,便跳下水庫游泳,無意間抬頭時,竟見上方有一心字,非下水不得見。

“心”字石刻藏哲思

禪意密碼見證文化自信

“找心即是修心。”在金粟洞駐錫四十載,宗純法師娓娓講述著屬于紫帽山和金粟洞的故事。他說,紫帽山海拔約517米,有18面,每面的風景都不一樣。據說,河南洛陽開山祖師遷移到泉州,在紫帽山中修行。唐朝末期,員外鄭文叔上山,見禪師在此修行,發現禪師佛理精湛,便拜他為師,后出資建設道場,供奉金粟如來,道場稱金粟洞。

宗純法師告訴記者,相傳宋代紫陽真人即著名道士張伯端在紫帽山修真時,留下許多寫法不同的“心”字石刻,告誡人們要修好心,不要存壞心、偏心、歪心。如一“心”字石刻下的偈語:三界惟心妙理,萬物非此非彼。無一物非我心,無一物是我己。則將萬物觀照納入平常心境,深得范仲淹“不以物喜不以己悲”之哲思。

“百字心就是99個心,人生不可能完美,這也是月滿則虧的天道。”宗純法師認為,尋心之路始終是泉州人“成就他人安頓自心”的精神傳承。一如開元寺中的楹聯“此地古稱佛國,滿街都是圣人”,古人修橋鋪路不問回報,今人守護這些無價的文化遺產,踐行的都是但行好事莫計得失的生活智慧。

“放心石”(宗純法師供圖)

“而這座城市真正的松弛感正源于文化自信。”望向山間云霧,宗純法師緩緩說道,“放心石”是古人留給今世的禪意密碼,也是泉州文化底氣的鮮活證明,“當現代生活和傳統智慧真正融合,那種自在從容的感覺,自然就在日常生活里生根發芽了。”

責任編輯:蘇慧敏

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com